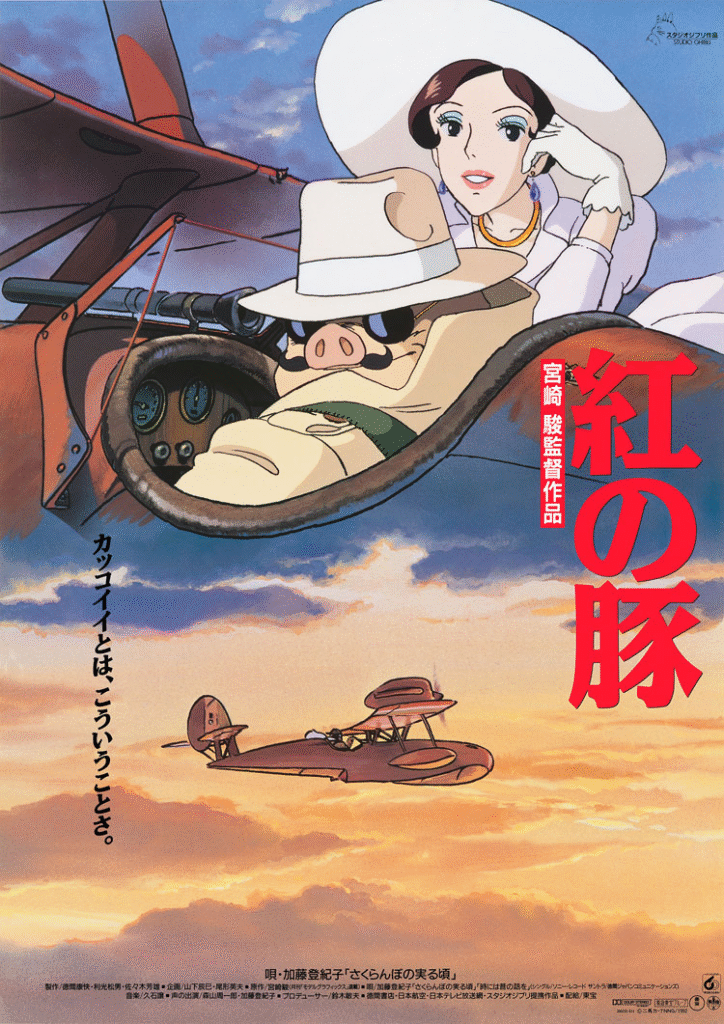

スタジオジブリの名作『紅の豚』。

元エース・パイロットの主人公マルコ(ポルコ)が「豚の姿」で登場し、物語のラストで一瞬だけ人間に戻ったように見えるあのシーンに、疑問を抱いた方も多いのではないでしょうか?

本記事では、なぜマルコ(ポルコ)は豚になり、そしてなぜ人間に戻ったのか。その理由や背景、宮崎駿監督の思想までを徹底考察します。

| 項目 | 内容 | 意味・象徴 |

|---|---|---|

| マルコ(ポルコ)が豚になった理由 | 戦争による罪悪感、人間社会への嫌悪、自責の念 | 人間性を失った象徴、逃避の姿 |

| フィオの存在 | 無垢な愛情と信頼 | マルコ(ポルコ)の心を癒し、再生させる鍵 |

| カーチスとの決闘 | フィオを守るための戦い | 誇りと勇気の回復、人間らしさの再獲得 |

| ラストの描写 | マルコ(ポルコ)の顔が一瞬人間に戻ったように見える | 呪いが解けた示唆、観客への問いかけ |

| 宮崎駿の演出意図 | 答えを明言しない、観客に委ねる | 物語の受け手によって結末が変わる構造 |

『紅の豚』に込められた深いメッセージを一緒に読み解いていきましょう。

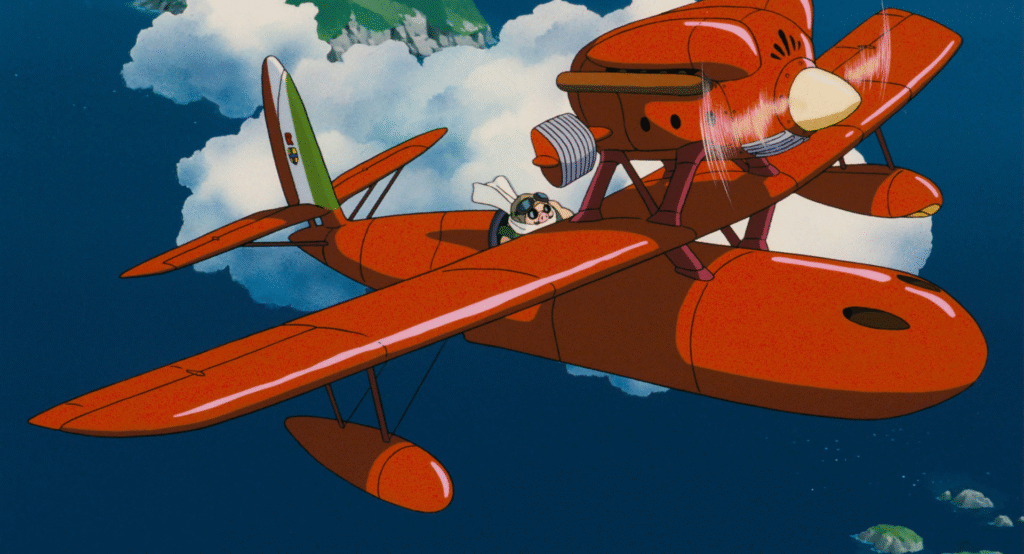

【紅の豚】マルコ(ポルコ)が人間の姿に戻った理由

引用元:スタジオジブリ

物語のラストシーンで、マルコ(ポルコ)の顔が人間に戻ったように描かれる印象的な描写があります。

明言はされていないものの、観客やフィオの目を通じて「人間らしいマルコ(ポルコ)の姿」が示唆されています。この演出にはどのような意味が込められているのでしょうか?

理由①:フィオの純粋な想いがマルコ(ポルコ)を変えた

フィオは年若いながらも情熱的で、マルコ(ポルコ)にまっすぐな信頼と好意を向け続けます。その無垢な気持ちに触れるうちに、マルコの頑なだった心が少しずつ溶けていきます。

人間関係を避け、自分自身を「豚」として隔てていたマルコ(ポルコ)が、フィオを守るために戦うことで、人間らしさや愛情を思い出したのです。

理由②:自己嫌悪からの解放

マルコ(ポルコ)は戦争で仲間を救えなかった罪悪感や、人間社会への幻滅によって、自らを「豚」と見なしてきました。しかし物語のクライマックスでカーチスと正々堂々と勝負し、フィオを託される立場となったことで、過去を受け入れ、前を向けるようになります。

この「自分自身を赦す心の変化」が、呪いを解いた鍵だと考えられます。

理由③:誇りと人間性を取り戻したから

空を飛ぶことに誇りを持ち、人を守るために戦う――そんなパイロットとしての精神を、マルコ(ポルコ)は再び思い出しました。

彼の心に灯った“人間としての矜持”が、豚の姿を必要としなくなったとも言えるでしょう。

観客に委ねられたラスト

宮崎駿監督はこの描写について明言を避け、「人間に戻ったかどうかは重要ではない」と語っています。

ラストのフィオのモノローグ「マルコ(ポルコ)の秘密は、私だけの秘密です」という言葉が象徴するように、真実は観客自身が感じ取るものとして描かれているのです。

【紅の豚】マルコ(ポルコ)が「豚の姿」になった理由

引用元:スタジオジブリ

『紅の豚』の主人公・マルコ・パゴット(ポルコ)は、人間だったはずが物語の冒頭ですでに「豚の姿」になっています。

この奇妙な設定には、ファンタジーの装いの中に深い象徴性が込められています。

外見が豚=内面の人間性を失った象徴

マルコ(ポルコ)が豚になったのは、魔法や事故によるものではなく、心の状態を反映した“呪い”のようなものとされています。

彼はかつてのイタリア空軍のエースパイロットでしたが、第一次世界大戦を通じて多くの仲間を失い、国家や人間社会そのものに絶望し、心を閉ざしてしまいます。

この「戦争への嫌悪」「仲間を救えなかった後悔」「社会への幻滅」――そういった負の感情や自己嫌悪が、彼自身を「人間ではない豚の姿」に変えてしまったと解釈できます。

「豚で何が悪い」という姿勢

マルコ(ポルコ)自身も「人間なんてくだらない」という皮肉な哲学を持ち、「豚で結構」と開き直ることで、人間社会との関わりを断とうとしています。

つまり、豚の姿は罰ではなく、自ら選んだ“逃避のかたち”とも言えるのです。

【紅の豚】宮崎駿監督が込めたメッセージ

『紅の豚』は、一見すると空賊との戦いや恋愛模様を描いたエンターテインメント作品ですが、その奥には宮崎駿監督独自の思想や人生観が色濃く反映されています。

マルコ(ポルコ)が豚である理由、そして人間に戻ったかどうかを曖昧に描いたことにも、監督なりの深い意図が込められているのです。

「男はつらいと豚になる」——大人の男の悲哀

宮崎監督は、『紅の豚』の制作当時、自身も中年期を迎えており、「人生に疲れた大人の男」に共感を寄せていたと語っています。

その象徴が、“豚になった男”マルコ(ポルコ)です。

これは、戦争や仕事、恋愛、人間関係など、さまざまなものに疲れた男が「自ら望んで社会との関係を断った姿」でもあります。

「男はつらいと豚になる」

——宮崎駿(インタビューより)

この言葉に、宮崎監督のユーモアと哀愁が込められています。

あえて答えを提示しない“余白”の演出

『紅の豚』のラストでは、マルコ(ポルコ)が人間に戻ったかどうかがはっきり描かれません。

これは宮崎監督が意図的に選んだ演出であり、「観る人自身の感じ方を尊重したい」という姿勢の表れです。映画というメディアにおいて、一方的に答えを押しつけるのではなく、観客に想像の余地を残すことを重視しています。

実際に、監督はインタビューで以下のように語っています。

「本当に人間に戻ったかなんて、どうでもいいことなんです。フィオが見たものがすべてなんです。」

——宮崎駿(制作当時のコメント)

『紅の豚』は“自分を取り戻す物語”

豚から人間に戻るかどうかよりも大切なのは、マルコ(ポルコ)が「誇り」や「人を想う気持ち」を取り戻したこと。宮崎監督は、現代を生きる人々、とりわけ大人たちに向けて、「再び自分を信じることの大切さ」を描いたのです。

『紅の豚』は、ただのアニメ映画ではなく、人生に迷うすべての大人たちへの応援歌とも言える作品なのです。

【紅の豚】マルコ(ポルコ)が人間に戻った理由まとめ

『紅の豚』におけるマルコ(ポルコ)の「豚の姿」や「人間に戻ったかどうか」という点は、単なるファンタジーではなく、深い内面的な象徴です。

戦争で傷つき、人間社会に絶望し、自らを豚と名乗るようになったマルコ。しかし、フィオとの出会いやカーチスとの決闘を通じて、再び人間らしい心を取り戻していきます。

宮崎駿監督はあえて明確な答えを示さず、「観客自身が感じ取る物語」としてラストを描きました。それゆえに、『紅の豚』は何度観ても新たな発見があり、観る人の人生や価値観によって見え方が変わる、非常に味わい深い作品となっています。

マルコ(ポルコ)は本当に人間に戻ったのか?

——その答えは、きっとあなたの心の中にあります。

コメント